Lady Vengeance, dégoût et des couleurs

Lady Vengeance, troisième opus de la trilogie sur la

vengeance, se révèle à chaque lecture d’une profusion et d’une jouissance dans

la mise en scène incroyable. Le film conclut ce violent cycle, après Sympathy

for Mr. Vengeance et Old Boy,

en condensant et dépassant ce que Park Chan-wook avait pu mettre en place dans

les deux précédentes histoires.

D’entrée

de jeu, le ton est installé sans fioriture. Passé un joli générique mêlant

sinuosités du corps, de plantes vénéneuses et l’onctuosité d’une pâtisserie, le

tout nappé d’une couleur rouge sans équivoque véritable, le film débute sur la

sortie de prison de Lee Geum-ja, l’héroïne (interprétée par Lee Yeong-ae, déjà

présente dans Joint Security Area).

Un groupe de choristes en habits de Noël l’attend patiemment, parlant d’elle

comme de la « détenue au grand cœur ». Le chœur entame une chanson

heureuse tandis que Lee Geum-ja s’avance déterminée, regard caméra, vers le

groupe. Le chef de la chorale se détache des autres pour offrir un gâteau au

tofu, signe de pureté, le regard visiblement plein d’espoir et d’émotion, qu’un

flashback et une voix off nous confirment. On y aperçoit quelques bribes du

passé, la transformation de cette jeune femme à la fois fragile et ravageuse.

Le retour à la scène initiale rompt ce climat presque joyeux. Lee Geum-ja fait

tomber volontairement le gâteau par terre et poursuit sa route sous les regards

horrifiés de la chorale tandis qu’elle lance un serein et narquois « Allez

tous vous faire voir ».

Cette

première scène détonante contient tous les éléments du film, comme un puzzle

que la narration va venir remettre dans l’ordre. L’humour, la violence,

l’onirisme et un certain encadrement social sont d’emblée présents. Qui est vraiment Lee Geum-ja ? Que

cherche-t-elle ? Ce n’est qu’au terme du long métrage que la réponse

deviendra claire, tandis que le portrait tortueux de la jeune femme se dessine,

entouré d’une galerie de personnages bien prononcés. Comme toujours chez Park

Chan-wook, la dimension politico-sociale vient uniquement servir l’histoire,

jamais l’inverse. On trouvera donc bien certains éléments comme la prison, la

pédophilie, la lutte des classes, la place de la femme dans la société qui

participent d’une radiographie de la Corée du Sud, mais cela n’est jamais le

but premier. Pour Park, il s’agit d’abord d’inspecter la genèse d’une

vengeance, les hésitations, l’expiation autant que la construction machiavélique

d’un plan.

La

structure en puzzle, amplifiée par la multiplication des points de vue et des

récits, sert à donner un rythme à la narration. Ce procédé de construction en

puzzle avait déjà été employé depuis Joint

Security Area (où la jeune militaire interrogeait diverses personnes pour

tenter d’élucider le mystère autour d’une fusillade) ou même dans Old Boy. Ce plaisir du puzzle donne des

moyens assez grands en termes de scénario, mais aussi permet d’associer le

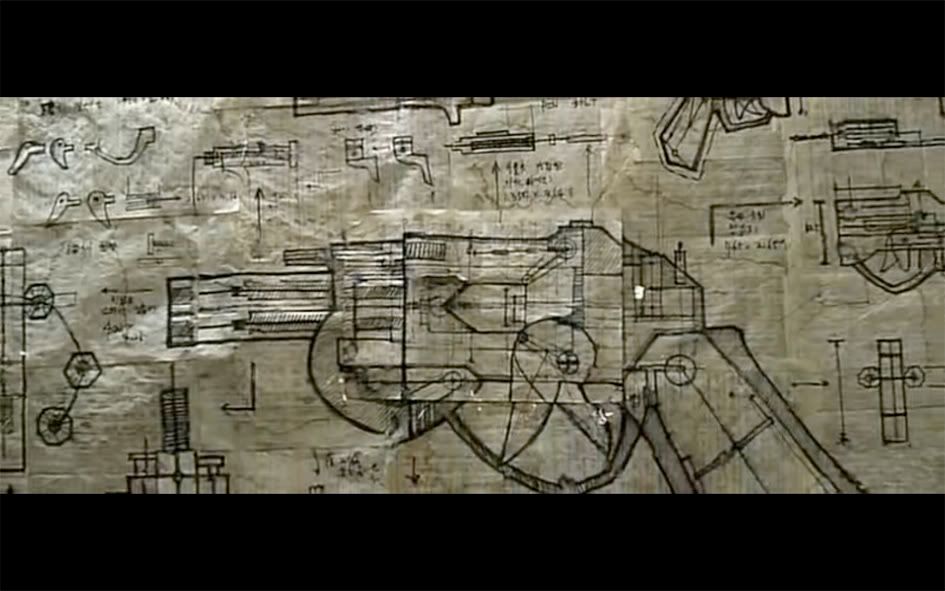

spectateur à l’enquête. La figure même du puzzle apparaît dans le film, lorsque

Lee Geum-ja rassemble les morceaux d’un schéma devant servir à construire un

revolver particulier. Là où le puzzle servait l’affaire, il ne compte dans Lady Vengeance que pour dresser le

portrait de la jeune femme et de son plan, davantage que pour cerner le

véritable méchant de l’histoire. En cela, Park Chan-wook évolue dans la

construction de ses récits.

La

femme est centrale dans le cinéma de Park Chan-wook, notamment dans Lady Vengeance. Tour à tour manipulatrice,

victime, rédemptrice ou simple observatrice, elle ne cesse d’accompagner le

récit. L’incursion dans le milieu carcéral avec sa galerie de détenues permet à

Park Chan-wook de diffuser progressivement les facettes de Lee Geum-ja. Les

retournements dans la psyché du personnage sont fascinants, puisqu’il dévoile

la tension qui naît dans l’esprit de la jeune vengeresse, désireuse autant de

corriger son passé que de construire son avenir. La femme est souvent affiliée à la question

de la maternité ou de l’enfant dans l’œuvre de Park Chan-wook. Dans Lady

Vengeance, les deux aspects se retrouvent puisque la jeune femme récupère sa

fille, doit affronter le deuil des autres parents et ne trouve un salut que

dans l’amour maternel qu’elle développe.

Le développement

de Lee Geum-ja évoque une autre dimension thématique du cinéma de Park

Chan-wook. La mutation des êtres est souvent au cœur de ses films. Dans Old

Boy, un violent choc transforme peu à peu le protagoniste, tout comme dans

Thirst, la maladie vampirique change à jamais les deux héros et bouleverse

l’environnement des autres personnages. Dans Lady Vengeance, le choc initial

tient de l’arrestation de Lee Geum-ja et des horribles évènements qui y sont

affiliés. L’héroïne devient un être en apparence froid, jouant des illusions

jusqu’au nouveau choc des retrouvailles avec sa propre fille qui transforme à

nouveau la femme en lui redonnant une humanité. Il s’agit à chaque fois de

réconcilier le trauma et les évènements extérieurs, selon chaque film la résolution

se solde par un échec tragique ou par une rédemption.

La

violence des intérêts personnels entraîne souvent des chocs impressionnants

dans le cinéma de Park Chan-wook. Dans Lady

Vengeance, la violence est multiple, à la fois sournoise et brutale, mais

un constat d’échec se laisse entrevoir lorsque la vengeance et la violence

paraissent incapables de résoudre le

vide de l’absence ou de remplacer la

justice. A travers sa trilogie, Park Chan-wook aura exploré diverses phases de la vengeance, de la pulsion vengeresse à

la riposte froide et calculée. Avec Lady Vengeance, les représailles trouvent

un entre-deux que la conclusion

dépasse.

Pour

contrer la rudesse de cette violence immanente, Park emploie depuis l’origine

de longues séquences oniriques qui viennent sublimer les séquences de réalisme

plus crues. Qu’il s’agisse de rêves doux (assez rares), d’expériences sensorielles irréelles ou de fantasmes

voraces (tel Lee Geum-ja trimbalant

son persécuteur dans la neige), l’onirisme est partie prenante de l’évolution

du récit. Il permet à la fois de contrebalancer le rythme de l’intrigue et

d’apporter des espaces libératoires pour la tension. Cet onirisme se retrouve

par exemple dans la version director’s cut de Lady Vengeance. Park Chan-wook y

fait le choix de tourner les dernières scènes en noir et blanc, partant de

couleurs vives à des couleurs plus ternes au fur et à mesure que Lee Geum-ja se

rapproche de sa vengeance. Lorsque les parents se retrouvent après leur

vengeance, les seules couleurs présentes sont celles de leurs porte-clefs,

souvenir de leurs enfants perdus, comme un reste de vie qui les accompagnera

par la suite. L’onirisme est ainsi une manière pour Park Chan-wook de se

répandre dans des mises en scènes flamboyantes où chaque élément prend une

dimension particulière.

Le

dégoût de la vengeance et de la violence est nuancé tout au long de Lady

Vengeance de deux façons. D’un côté, les couleurs chatoyantes, une imagerie

iconique parfois kitsch, viennent

adoucir le début du récit avant que la transformation du personnage, ses

hésitations, son humanité affleurant s’affichent de façon plus sereine dans

l’image, avec moins d’effets visuels pour laisser davantage de place aux

protagonistes.

En

concluant sa trilogie avec Lady Vengeance, Park Chan-wook choisit consciemment

de donner à sa réflexion sur la vengeance une touche plus humaniste, plus

positive que dans les précédentes œuvres, signe d’une évolution et d’une

maturité. A chaque lecture, Lady Vengeance se dérobe pour mieux se dévoiler,

témoignage d’une vraie passion pour le cinéma, ample et intimiste.